失禁護理

何謂尿失禁?

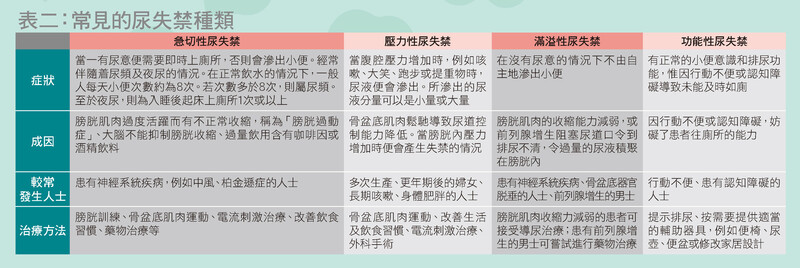

尿失禁是指無法用意志控制排尿,尿液不由自主地從尿道流出。不同類型的尿失禁成因各有不同,較常發生於女性、長者、神經系統疾病患者及需要長期住院的人士。年齡增長會影響泌尿系統,例如膀胱容量減少、膀胱收縮能力減弱、憋小便的能力下降,多次生產和更年期後婦女都是造成尿失禁的常見因素。此外,肥胖、罹患其他疾病亦有機會造成尿失禁。常見的尿失禁種類見表二。

及早醫治可改善失禁情況

一旦出現尿失禁或排尿困難的情況,應盡早尋求醫生的診斷和接受合適的治療和訓練,以避免問題惡化。小便失禁的情況大部分都是可改善的,而紙尿片、紙尿褲或尿墊等產品只是輔助工具,患者不應過分倚賴。如患者的活動能力和環境許可,應盡量安排往廁所如廁,例如定時扶助或提醒到廁所、保持廁所通道暢通或使用其他輔助工具,例如便椅、便盆或尿壺等,減少患者生理和心理的負面影響,同時亦可減輕因使用紙尿片、紙尿褲而帶來的經濟負擔。

預防及改善尿失禁

骨盆底肌肉運動

預防或改善尿失禁的情況,可透過骨盆底肌肉訓練運動令骨盆底肌肉加強收縮和控制力。

運動的方法

- 可選擇以仰臥、坐下或站立的方式進行。

- 放鬆身體,保持正常呼吸,切勿憋氣。

- 收緊肛門、陰道和尿道口的肌肉(跟憋大便的感覺相似),盡量維持5至10秒。然後放鬆10秒,重複做10次為1組。

- 每天進行3至5組。

注意:切勿收緊腹部、臀部及大腿肌肉。若在運動過程中感到不適,應馬上停止並向相關的醫護人員尋求專業指導。

良好生活習慣

除了進行鍛鍊運動外,亦宜多注意以下的生活細節,養成良好習慣,以預防尿失禁:

- 每天飲用1.5公升至2公升水分(約6至8杯),維持一定的排尿量,有助預防尿道感染;宜盡量安排在白天攝取水分,晚餐後則避免飲用大量水,以減少夜尿的情況。

- 減少飲用含酒精或咖啡因等利尿飲品,例如茶、咖啡及啤酒。

- 宜多吃高纖維素的食物,養成良好的排便習慣。

- 保持正常體重,避免過胖。

- 培養良好小便習慣,有尿意時才上廁所,以訓練控制膀胱的能力。

- 穿着簡單的衣服,方便穿脫如廁。

使用及護理知識

無論是選用紙尿片、紙尿褲或是尿滲墊,一般每4至6小時便要更換一次。不過,也需視乎個人的情況及習慣作調整。長者的皮膚較脆弱,若長時間接觸沾有尿液的尿片、尿褲或尿墊,潮濕的環境容易滋生細菌,或令臀部出現紅疹、痕癢等不適情況。此外,若遺大便,更應立即進行清潔,並更換尿片或尿褲,以保持衞生。

於晚上又或沒照顧者能夠定時換尿片,可考慮使用吸尿量高的尿片,例如夜用型。即使尿片聲稱有高的吸尿量,若遺大便便應盡快更換。若用者的皮膚沒有傷口和健康,晚上使用吸尿量高的尿片,則盡量不要更換尿片,以免影響睡眠,以及可減少因起床上廁所致跌倒的風險;相反,若用者的皮膚有破損或容易出現紅疹、過敏,便應每4小時更換尿片。

為保護用者的皮膚,更換尿片時,可用濕紙巾或皮膚清潔泡沫清潔皮膚,再用乾紙巾或毛巾印乾。如用者的皮膚健康,可塗上滋潤和保護皮膚的軟膏或防尿疹霜。如用者的皮膚發紅或有破損,應諮詢醫生意見。

尺碼選擇不當、穿著錯誤等均會造成尿片與皮膚間的摩擦,用者亦容易患上皮膚炎。

(以上部分資料由香港理遺學會護士鍾欣欣提供)