國際公約

國際公約

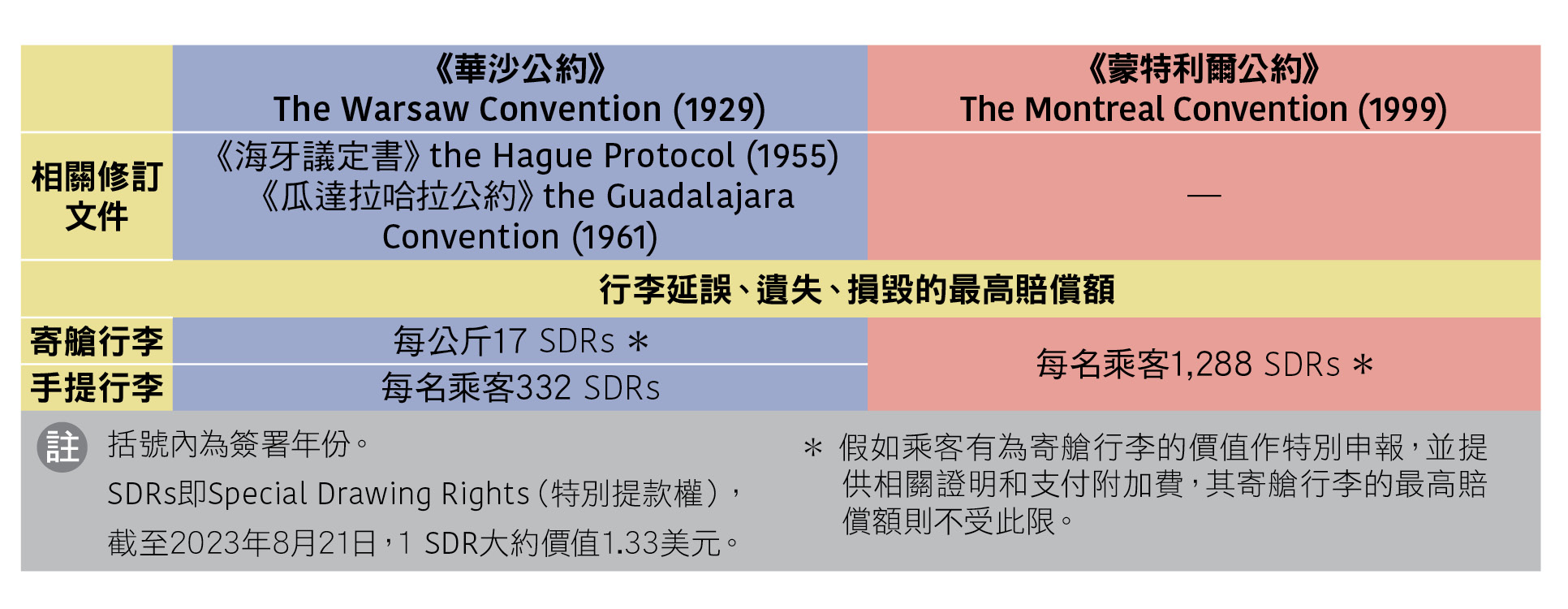

消費者乘搭國際航班時,一般受到1929年首簽的《華沙公約》(The Warsaw Convention)或1999年首簽的《蒙特利爾公約》(The Montreal Convention)保障。《華沙公約》於1955年由《海牙議定書》修訂、及於1961年由《瓜達拉哈拉公約》補充。上述公約規定了航空公司在運輸過程中須承擔的基本責任,例如是乘客受傷或死亡,以及行李延誤、遺失、損毀等事故。這兩條公約在大多數國家或地區皆受承認,具法律效力且廣泛適用於各地航空公司的承運條款,包括是次調查的22間公司。

《蒙特利爾公約》、《華沙公約》及其修訂及補充均適用於香港並由《航空運輸條例》實施。以由香港出發的航班為例,如目的地法律適用《蒙特利爾公約》,即該公約將適用;如目的地法律只適用《華沙公約》,則該公約將適用。如目的地法律未有適用任何公約,《條例》附表3仍提供類似於《蒙特利爾公約》的保障。

適用《華沙公約》或《蒙特利爾公約》的國際航班亦包括國際行程中的內陸航段,而往返航班(round trip)則被視為一個行程。由香港出發到另一國家的往返航班,因為出發地及目的地均是香港,故此適用《蒙特利爾公約》。然而,倘若乘客的整個行程只局限於同一國家或地區之內(例如由香港到北京),該航班則屬內陸航班,行李事故的賠償責任和金額等將根據當地法規而定,上述公約未必有效。惟如以上所述,《條例》附表3提供類似於《蒙特利爾公約》的保障。

根據《華沙公約》和《蒙特利爾公約》,假如寄艙行李是在航空公司的掌管期間因延誤、遺失、損毀而對乘客造成損失,航空公司須就此負責,除非該寄艙行李本身存在缺陷、質量問題或瑕疵,或是損失是因乘客疏忽所引致,或(如《華沙公約》適用)航空公司已採取一切必要的措施(或不可能採取有關措施)以避免有關損害。相反,航空公司在一般情況下無須就手提行李承擔賠償責任,除非與之相關的損失是由於航空公司或其員工的過失而造成。若乘客未有為其寄艙行李的價值作特別申報並繳付所需的附加費(如需要),公約亦訂明了航空公司須就行李事故而承擔的最高賠償額,但《華沙公約》和《蒙特利爾公約》的計算方法略有不同。若《華沙公約》適用於乘客的國際航班,對於上述行李事故,寄艙行李的最高賠償額為每公斤17個特別提款權,手提行李為每名乘客332個特別提款權;若《蒙特利爾公約》適用,不論是寄艙行李或是手提行李,兩者合共的最高賠償額為每名乘客1,288個特別提款權。但如有關損失是由航空公司或其員工的故意或罔顧的行為造成,即有關上限不適用。特別提款權(Special Drawing Rights,簡稱SDRs)為國際貨幣基金組織(International Monetary Fund)使用的記帳單位,其價值是參考一籃子貨幣而定,故此會按照市場匯率浮動。截至2023年8月21日,1個特別提款權大約等於1.33美元,詳見以下網址:https://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_mth.aspx?reportType=SDRCV。