视网膜穿孔或脱落的成因

本文分别向香港眼科学会干事眼科专科医生黄礼文及香港医学会代表眼科专科医生罗智峯,查询与视网膜穿孔或脱落的相关资料及意见,包括成因、诊断及治疗。

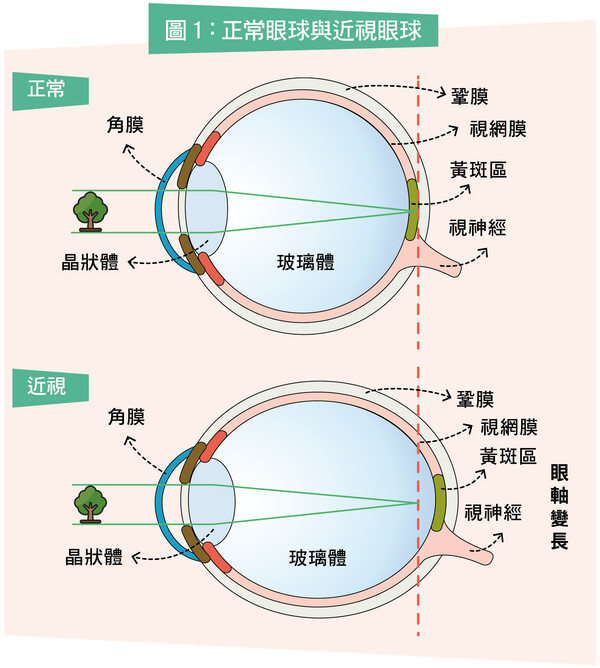

眼球的基本结构

要了解可引致视网膜(retina)脱落的原因,须先了解视网膜和位于眼球中间部分的玻璃体(vitreous body)。

我们能看见事物,是由于眼球的角膜(cornea)及晶状体(lens)把外面的光线聚焦在视网膜(俗称眼底)上。视网膜是位于眼球壁最内层的一片透明薄膜,共有十层结构,第一至第九层统称为感觉神经视网膜,第十层称为视网膜色素上皮层。视网膜的作用好像相机的菲林,将接收到的光线和影像转化成神经信号,再传送到大脑,由大脑处理神经信号而形成影像。

玻璃体则是位于眼球中央及视网膜前端的透明啫喱状物体,占整体眼球体积约五分之四,由水、胶原蛋白及透明质酸组成,外层有玻璃体膜包着。健康的玻璃体为完全透明,能帮助折射光线到视网膜和支撑眼球壁;然而当玻璃体退化时,视网膜有机会因而脱落。

视网膜穿孔或脱落的成因

黄医生表示,本港并没有视网膜穿孔或脱落的统计数字,但估计每年每10万人中约有5至15人会不幸视网膜脱落;出现视网膜穿孔的情况更为普遍。

视网膜穿孔和脱落大多属于原发性,随着年纪增长,玻璃体会逐渐退化、收缩,并出现液化现象,当愈来愈多玻璃体液化,玻璃体便会与视网膜分离,称为「后玻璃体脱离」(posterior vitreous detachment)。它属于正常生理现象,如两者顺利分离,或会引致轻微的「飞蚊」(floaters)症状,一般对视力不会有太大影响。然而,若在分离的过程中,玻璃体未能完全与视网膜分离,并相互拉扯,薄弱的视网膜有机会被撕裂而引致穿孔,如没有即时处理,玻璃体腔的液体便会经过穿孔渗入视网膜的后方,令视网膜浮起,造成脱落。

深近视(超过600度)人士,由于眼球被拉长,令视网膜变薄,因此,患有视网膜脱落的风险较一般人为高(见图1)。

另外,眼睛若受到撞击或其他伤害,亦可引致视网膜穿孔及脱落。其他因素包括患有某些视网膜疾病,例如严重的糖尿眼(糖尿病视网膜病变)、眼部有肿瘤或眼底发炎等;又或者患有湿疹,尤其是脸部有湿疹的人士,也会增加视网膜脱落的风险。

因此,年龄增长(约50岁开始)、曾有一只眼睛出现视网膜脱落、有视网膜脱落家族病史、眼睛受伤、发炎及视网膜疾病等都是视网膜穿孔及脱落的高危因素。不过,亦有大部分患者在没有任何原因之下而出现视网膜脱落。

不及时处理可引致严重后果

视网膜脱落是指感觉神经视网膜和视网膜色素上皮层互相分离的病理状态。在正常情况下,这两层结构互相紧贴,感觉神经视网膜才能得到足够血液和营养,新陈代谢产生的废料才能被吸收。若果两层分离,感觉神经视网膜便会逐渐枯萎,继而影响其功能及视力。如不及时处理,严重可引致永久失明。