针灸及外用中药

针灸

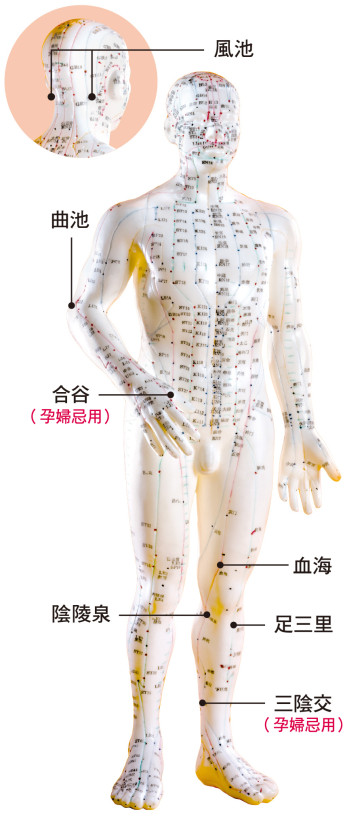

根据中医学,人体的穴位是经络气血汇聚和输注之地,遍布全身,而不同的穴位各有其保健功能。以针灸手法适当地刺激穴道可以调理阴阳,扶正祛邪,达致防治疾病的效果。下列是中医师在治疗湿疹时较常采用的穴位,患者闲时亦可按压,有助改善湿疹症状。

中医师取穴时多用「指寸法」:「一寸」同拇指的阔度,「二寸」为食指、中指和无名指拼合时的横阔面,「三寸」是食指至尾指的指幅。

风池:风池位于后颈的枕骨下方,左右两侧之凹陷处。其功效为疏风解表、清利头目、除湿止痕、行气止痛。此穴主管人体的水分代谢,多按摩可预防水湿滞留,消除水肿。

曲池:曲池的取穴位置为手肘屈曲时横纹的顶端处,有解热祛湿、散风止痕、疏通筋络、调理气血之用,对治疗湿疹等皮肤病功效显著。

合谷:(此穴有催生作用,孕妇忌用)合谷是人体其中一个最常用且功效多的穴位,位置为虎口之肌肉隆起处,不但能疏风清热、纾缓疼痛,还可宣通气血、开关通窍。

血海:血海位于膝盖内侧上二寸,大腿内侧肌肉之隆起处。该穴主治血证,能养血祛风,有助消除慢性湿疹等的血虚风燥症状。

阴陵泉:阴陵泉的位置在膝盖骨内侧的下方凹陷处,于此穴施针或按压可促进血液循环、驱除胃寒、健脾化湿。

三阴交:(此穴有催生作用,孕妇忌用)三阴交位于内踝尖上三寸,为足部三条阴经的交会处。此穴的功效包括健脾益血、调理肝肾、疏通气滞,多按压有助排走身体水湿。

足三里:足三里取穴于膝盖外侧下三寸,能调和气血、治理脾胃、解郁保肝、疏风化湿,能帮助缓解体内湿气。

对于急性湿疹,中医师亦会在患者的特定穴位刺络放血,有时配以拔罐帮助排出热毒和病邪,能收泻火清热、消肿止痕、疏通经络、活血祛瘀之效。放血疗法一般只会使针口流出少量血液,疗效快且副作用少,对实证热病尤其见效,惟不适合孕妇、贫血、有出血性疾病、身体较虚弱等人士。

外用中药

湿疹患者大多会感到皮肤痕痒难当,中药外洗法和中药膏等辅助治疗可帮助消除痕痒不适,防止病人因搔痒而抓伤皮肤,有助皮肤早日愈合。

外洗

芫荽性味辛温,有透疹功效,惟未必适合湿疹患者作浸洗之用

外洗法通常以金银花、野菊花、马齿苋、地肤子、白鲜皮、苦参等药材煎水浸洗患处,具清热解毒、祛风止痕等功效,能缓解皮肤不适。使用外洗中药时切忌把药液煮得过浓,而浸洗时间也不宜过长,每次浸洗保持在10分钟内为佳,以免刺激皮肤,造成反效果。

芫荽水是流传已久的湿疹外洗偏方,然而根据《中华本草》记载,芫荽性味辛温,具透疹作用,有助透发麻疹和水痘,但用于热盛、皮肤破损严重的湿疹反而有机会加重病情,患者使用坊间偏方时应多加谨慎。

中药膏

黄连膏主要成分为黄连、黄柏、姜黄、归尾等,能泻火解毒、消肿止痕

紫云膏是广为人知的湿疹中药膏配方,原称「润肌膏」,早见于明代医书《外科正宗》。该药膏主要成分为紫草和当归,紫草性寒,能凉血活血、解毒透疹;当归性温,可补血活血、改善血虚。此膏有清热、滋润皮肤、促进局部血液循环之效,适用于皮肤干燥、渗液较少的慢性湿疹。

黄连膏、苦参膏也常用以纾缓湿疹症状,主要成分为黄连、黄柏、姜黄、归尾,以及苦参、黄芩、地肤子等,该两种药膏皆能泻火解毒、消肿止痕,对减轻急性及亚急性湿疹的红肿灼热、痕痒不适有一定疗效。

惟患者须注意,每个人的体质与用药忌讳均有不同,例如G6PD缺乏症(俗称蚕豆症)患者切忌使用含黄连、金银花、牛黄、腊梅花、珍珠末等的中药方剂,而孕妇则须避用红花、薏苡仁等药材。辨证论治为中医治病的基本法则,消费者若有不适,应适时求诊并遵从医嘱服药,不宜自行调配药方使用。